湿式建設業界の専門誌 建材フォーラム掲載されました。

【伝統の技を今に活かす】

伝統の広報に現代の知見を加える挑戦は、これまでの左官の価値観を打ち破る可能性を秘めている。歴史的建造物の保存・修復を行い、建物が歩んできた歴史を次代へとつなぎながら、新しいコミュニティの場として再生する。また、現場のニーズや施工性の向上、機能性に応えるために素材の性能を調べ、確かな品質確保と意匠への挑戦を続けている現場がある。

今月号では伝統の技を活かしながら、現場のニーズに対応sるう施工事例を紹介しながら左官の可能性について探っていく。

(編集部)

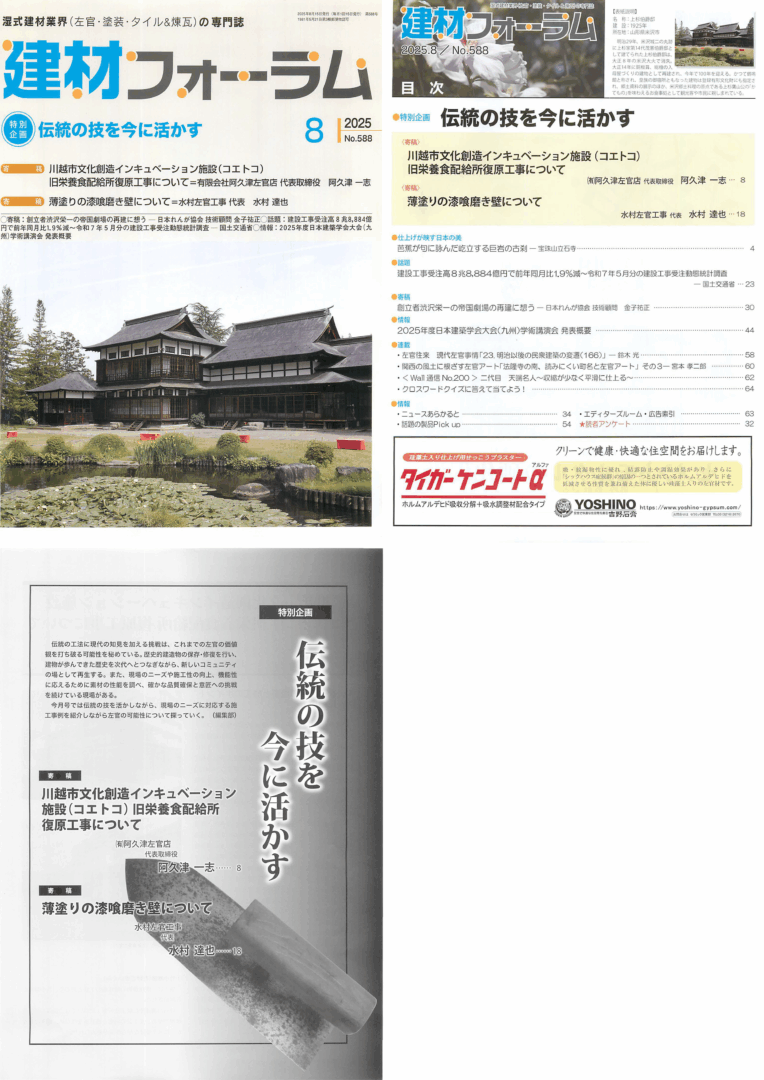

【川越市文化創造インキュベーション施設(コエトコ)旧栄養食配給所 復原工事について】

1. 復原工事の概要と施工のポイントについて

川越市文化創造インキュベーション施設(愛称:コエトコ)は、川越市に残された貴重な建物である旧川越織物市場に旧栄養食配給所を復原し、令和6年(2024年)4月にオープンした施設である。特に、旧栄養食配給所は市指定有形文化財であり、昭和9年(1934年)に開業し、昭和20年(1945年)まで営業していた当時の姿を残す貴重な建築遺構で、昭和初期に全国的に設立された栄養食配給所の歴史を伝える稀少な例として、文化的にも極めて意義のある近代文化遺産とされている。

本建物は、大きく分けて南から「住まい」「事務所」「作業場」の三部分で構成されており、旧織物市場から道路に面して並んでいる。北端部の作業所は昭和9年の開業当時に建てられ、室内にカマドを設けているため、換気用に中心部を越え屋根とした寄棟造鉄板平葺屋根の外観が特徴的である。昭和14年には、カマド1基増設のために事務所との間に増改築が行われた。事務所は明治43年(1910年)に織物市場が開設された唐人も建物を基本として改造されたもので、戦後住居として使用されたため大幅に改造されたが、織物市場当時の住居から栄養食配給所の事務所へと変化した時代の痕跡を残す貴重な遺構となっている。住まいは昭和14年に家族の住まいとして増築されたものである。

本復原工事は、当社のホームページに掲載された寺社仏閣左官工事例のしっくい施工の記事を見た地元建設会社社長からのファーストアプローチをきっかけに、2022年4月18日の3回目の見積提出を経て受注に至った。左官工事は、2023年2月に現場に乗り込み、約9ヶ月間の期間を経て2023年10月に完了した。主な左官仕様は、竹小舞組、荒壁塗り、中塗り土塗り、鼠漆喰仕上げ、洗出し仕上げ、そしてレンガ竈の復原を含むものである。

各施工の段階における主なポイントは以下の通り。

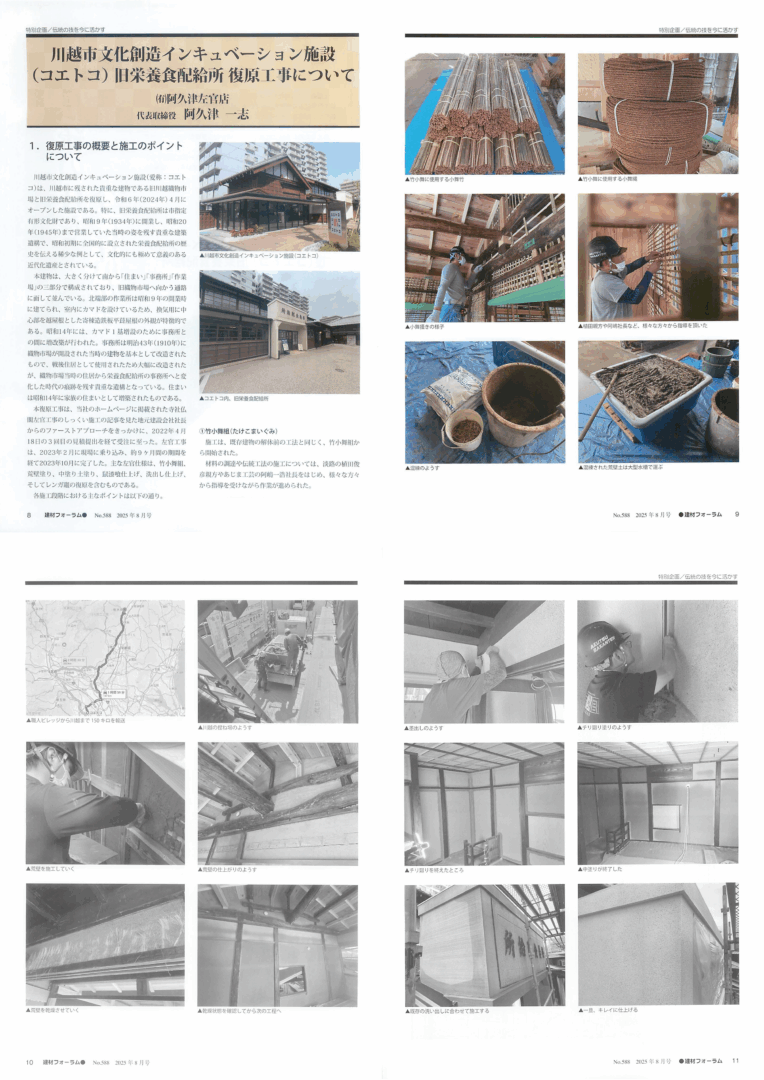

①竹小舞組(たけこまいぐみ)

施工は、既存建物の解体前の工法と同じく、竹子舞組から開始された。

材料の調達や伝統工法の施工については、淡路の上だ親方や、あじま工芸の阿嶋社長をはじめ、様々な方々から指導を受けながら作業が進められた。

②荒壁塗付け

現場内の捏ね場が狭小であったため、那須塩原市の当社職人ビレッジにある作業場で荒壁の混錬を行った。混錬された荒壁は大型水槽に積み込まれ、2トントラックで約150kmの距離を高速道路で数回に分けて運搬・搬入し、荒壁塗りを行った。これは、狭い敷地と遠距離運搬という課題に対する創意工夫であった。

③貫伏せ、墨出し、チリ廻り、中塗り

荒壁の乾燥状態をしっかりと認識したうえで貫伏せ、墨出しを行い、チリ廻り、中塗りといった工程を進めた。既存の柱材や染材がそのまま使用されていたため、構造が複雑な形状をしており、墨出し作業に大変な苦労があった。

④洗出し、エイジング

洗出しの文字部分は、既存建物のものを切り出して、そのまま再利用された。

既存の洗出しの雰囲気に合わせるため、一旦綺麗に仕上げた後、時間を経たような風合いが出るようにエイジング処理を施した。

⑤鼠漆喰仕上げ

通常の漆喰仕上げとは異なり、鼠色でマットな質感に仕上げるために、顔料の配合に工夫がなされた。

⑥レンガ竈の復元

旧栄養即配給所という施設の性質上、レンガ竈の建物の重要な見どころの一つとなっており、モルタル造作によって丁寧に行われた。

この特別な配合により、落ち着いた雰囲気に仕上がっている。

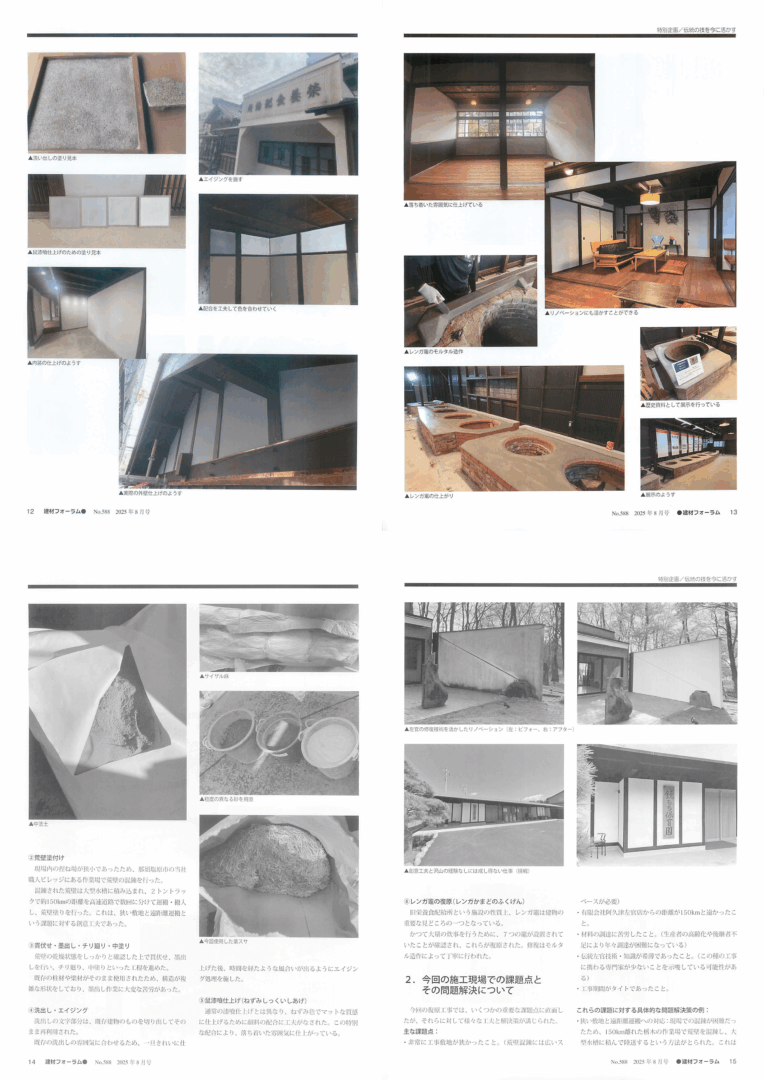

2. 今回の施工現場での課題点と、その問題解決について

今回の復元工事では、いくつかの重要な課題点に直面したが、それらに対して様々な工夫と解決策が講じられた。

主な課題点

・非常に工事敷地が狭かったこと。

・有限会社阿久津左官店からの距離が150kmと遠かったこと。

・材料の調達に苦労したこと。

・伝統左官技術・知識が希薄であったこと。

・工事期間がタイトであったこと。

これらの課題に対する具体的な問題解決策の例

①狭い敷地と遠距離運搬への対応:現場での混錬が困難だったため、150km離れた栃木の作業場で荒壁を混錬し、大聖水槽に積んで陸送するという方法がとられた。

これは、敷地の制約と運搬距離の問題を同時に解決する創意工夫であった。

②ねずみ漆喰の色合わせと配合比の調整:希望する落ち着いたマットな色合いを再現するために、顔料の配合に細心の注意が払われた。

③旧栄養食配給所看板の色合わせ:既存の看板部分の雰囲気を損なわないよう、骨材配合を調整して色合わせが行われた。

④壁面洗出しのエイジング処理:既存の文字部分を再利用しつつ、新しい部分も周囲と雰囲気が馴染むよう、一度きれいに仕上げてからエイジング処理が施された。

⑤床洗出しの色合わせと骨材配合:特に、種石を2分と3分の割合で配合するなど、細かい調整が行われた。

⑥竈の復元:モルタル造作によって、かつてのレンガ竈が丁寧に復元された。

3. 材料の確保について

伝統的な左官工事では、特定の材料の調達が重要かつ困難な場合がある。今回の復元工事では、以下の材料を確保した。

竹小舞用材料:竹材や棕櫚縄などは、村樫石灰工業から調達した。これらの材料は、竹小舞組の施工に先立ち、拾い出しから発注までが行われた。

荒壁用材料:荒木田土は、深谷配合粘土工業から調達した。荒壁の混錬は前述の通り栃木の作業場で行われ、捏ねてから川越まで150kmの距離を陸送した。これは、現場敷地の狭さへの対応でもあった。

その他の主要材料:藁、繊維、サイザル麻、中塗り土、砂など、各工事に必要な伝統的な材料が適切に調達された。

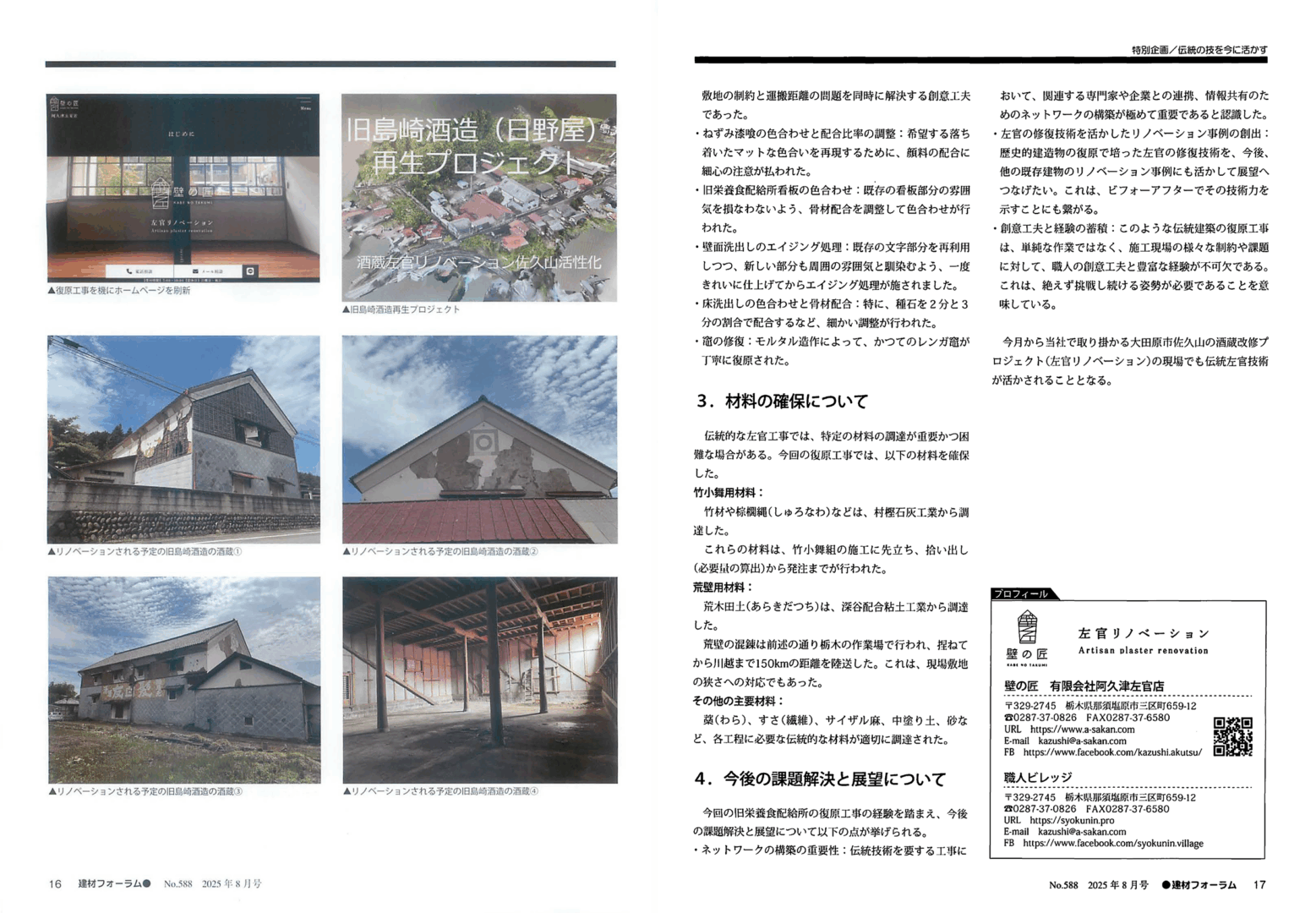

4. 今後の課題解決と展望について

今回の旧栄養食配給所の復元工事の経験を踏まえて、今後の課題解決と展望について以下の点が挙げられる。

・ネットワーク構築の重要性:伝統技術を要する工事において、関連する専門家や企業との連携、情報共有のためのネットワークの構築が極めて重要であると認識した。

・左官の復元技術を活かしたリノベーション事例の創出:歴史的建造物の復元で培った左官の修復技術を、今後、他の既存建物のリノベーション事例にも活かして展望へつなげたい。これは、ビフォーアフターでその技術力を示すことにも繋がる。

・創意工夫と経験蓄積:このような伝統建築の復元工事は、単純な作業ではなく、施工現場の様々な制約や課題に対して、職人の創意工夫と豊富な経験が不可欠である。これは、絶えず挑戦し続ける姿勢が必要であることを意味している。

今月から当社で取り掛かる大田原市佐久山の酒造改修プロジェクト(左官リノベーション)の現場でも伝統左官技術が活かされることとなる。

📰 出典:No.588 2025年8月号 建材フォーラム